スクワットは全身の筋肉を効率的に鍛えられるトレーニングですが、膝に痛みを抱える方も少なくありません。スクワットは正しいフォームで行えば安全な運動ですが、やり方を間違えると膝に大きな負担をかけてしまうこともあります。この記事では、スクワットで膝が痛くなる原因から、痛みがあるときの対処法、膝に優しい代替トレーニングまで詳しく解説します。

スクワットで膝が痛くなる原因とは?

スクワットは正しく行えば関節に負担をかけにくいトレーニングですが、フォームや筋力バランスに乱れがあると、膝に大きなストレスがかかってしまいます。さらに、膝にもともと違和感がある場合には、その影響が強く出やすくなります。

ここでは、スクワットで膝が痛くなる主な3つの原因に焦点をあて、それぞれがどのように痛みにつながるのかをわかりやすく解説します。

フォームの乱れ

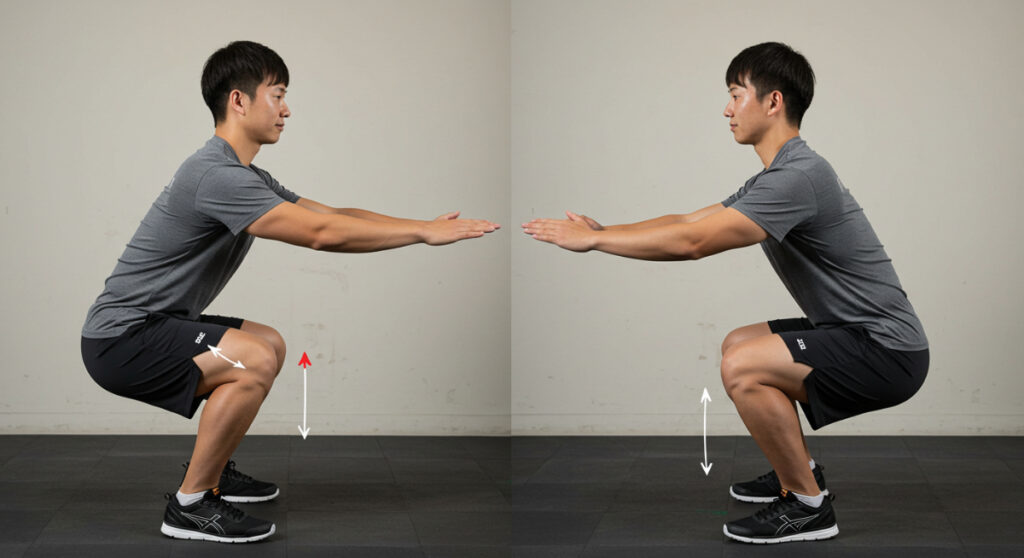

スクワットによる膝の痛みで最も多い原因は、フォームの乱れです。特に、膝がつま先より大きく前に出ていたり、膝が内側に入るニーインの状態になっていると、膝関節に不自然な負荷がかかってしまいます。

本来スクワットは股関節主導の動作であり、お尻を後ろに引いて腰を落とすことで、太ももやお尻の筋肉を効率的に使う設計になっています。しかし、股関節ではなく膝を先に曲げてしまうと、膝蓋骨(しつがいこつ)やその周囲に強い圧力がかかり、痛みの原因となるのです。

例えば、鏡で自分のフォームを確認したとき、上体が大きく前に倒れていたり、つま先のラインを膝が越えていたりする場合には注意が必要です。こうしたフォームでは、大腿四頭筋が過剰に働くことで膝関節へのストレスが集中し、炎症や痛みを引き起こしやすくなります。

正しいフォームに整えるためには、股関節から折りたたむようにしゃがみ、膝とつま先の向きをそろえることが重要です。また、かかとに重心を置いて立ち上がることで、膝ではなくお尻や太ももに力が伝わる動きになります。

フォームの見直しは、動画撮影や鏡の前での練習が効果的です。特に初心者や膝に不安のある方は、フォーム固めを優先し、無理に深くしゃがむ必要はありません。まずは正しい動き方を身につけ、膝への負担を最小限に抑えることが膝痛予防につながります。

筋力や柔軟性のアンバランス

膝の痛みは、筋力や柔軟性のアンバランスによって引き起こされることもあります。スクワットは下半身全体を使う動作ですが、特定の筋肉に頼りすぎると、膝周辺に過度な負担が集中します。

特に問題になるのが、大腿四頭筋が強く、臀筋やハムストリングスが弱いという状態です。これは現代人に多く見られる傾向で、長時間のデスクワークや座りっぱなしの生活習慣によって、股関節まわりの筋肉が使われなくなっていることで起こります。この状態では、スクワット中に体を支える力が前ももに集中し、結果として膝関節にストレスがかかります。また、足首や股関節の柔軟性が不足していると、正しいしゃがみ方ができず、フォームが崩れて膝を痛めやすくなります。

例えば、足首が硬いと踵が浮きやすくなり、重心が前にずれて膝が突き出す形になってしまいます。さらに、股関節の可動域が狭いと、深くしゃがむ際に腰が丸まり、これもまた膝への悪影響を及ぼします。

こうした筋力・柔軟性のアンバランスを解消するには、トレーニング前のウォーミングアップを取り入れるのが効果的です。臀筋やハムストリングス、ふくらはぎをしっかりと使えるように整えてからスクワットに入ることで、膝への過度な負荷を防ぐことができます。筋肉と柔軟性はバランスが重要です。部分的に強くても、連動して働かなければ意味がありません。正しく全身を使える状態に整えてからスクワットを行うことで、痛みのない効率的なトレーニングが可能になります。

既存の膝の疾患

膝の痛みには、フォームや筋力とは別に、もともとの膝の状態が影響しているケースもあります。すでに膝に疾患がある場合、スクワットによる刺激によって症状を悪化させてしまうことがあるのです。

代表的なものに、変形性膝関節症や半月板損傷、膝蓋大腿痛症候群(ランナー膝)などがあります。これらの疾患を抱えている人は、わずかな負荷でも関節に痛みを感じやすく、スクワットが適さない場合もあります。

例えば、膝蓋大腿痛症候群では、膝のお皿(膝蓋骨)と太ももの骨(大腿骨)がこすれ合うことで痛みが生じます。この状態で深くしゃがむと、膝に圧力が加わり、さらに摩擦が増すため痛みが悪化します。また、変形性膝関節症は加齢や体重の影響で関節軟骨がすり減り、痛みや腫れを起こす疾患です。無理に動かすことで症状を進行させてしまう可能性があります。

こうした疾患が疑われる場合は、自己判断でトレーニングを続けるのではなく、まず整形外科での診断を受けましょう。症状の程度に応じて、理学療法士や専門家の指導のもとで安全な運動を再開することが大切です。

膝に疾患があっても、完全に運動を諦める必要はありません。スクワットの深さや負荷、姿勢を調整すれば、症状を悪化させずに筋力を維持することが可能です。また、関節を安定させる筋肉である中臀筋やハムストリングスを優先的に鍛えることで、膝の負担を軽減し、痛みの出にくい体づくりを目指せます。

スクワットで膝が痛いときの対処法

膝が痛い状態でスクワットを続けると、症状を悪化させてしまう恐れがあります。まず大切なのは、無理をしないこと。そのうえで、原因を見極めて適切に対処することで、膝を労わりながらスクワットを継続することも可能です。

ここでは、痛みがあるときにすべき判断やフォームの見直しポイント、そして膝を支える筋肉の強化について解説します。

症状があるときは休む

膝に痛みがあるときは、まずスクワットを中止して休むことが最も重要です。痛みを我慢してトレーニングを続けると、炎症や損傷が悪化し、長期的な回復が必要になるリスクがあります。

特に注意が必要なのは、「ズキッと刺すような痛み」「熱感や腫れ」「関節の可動域制限」などの症状がある場合です。これは関節内部で炎症や組織損傷が進行しているサインであり、トレーニングを続けるべきではありません。

このような急性症状があるときは、RICE処置(Rest:安静、Ice:冷却、Compression:圧迫、Elevation:挙上)を行いましょう。炎症を抑え、腫れを引かせることで回復を早めることができます。痛みが引いたあとも、再発予防のために少なくとも数日は安静にするのが理想です。

少しの違和感だから大丈夫と過信するのは危険です。関節の痛みは小さなダメージの積み重ねから始まり、慢性化すると完治までに何ヶ月もかかるケースもあります。休む勇気を持つことで、一時的な休息が結果的にトレーニングを長く続けるための近道になります。症状が強い場合は整形外科などの専門医を受診し、状態を正確に把握しましょう。

フォームを改善する

膝に痛みが出た場合、フォームの乱れが原因である可能性が非常に高いです。フォームを正すことで、膝への過度なストレスを防ぎ、痛みを再発させにくい身体づくりが可能になります。

特に重要なのは、股関節を主導にして動く意識と重心をかかとに乗せることです。間違ったフォームでは、膝がつま先より前に出たり、体重が前足部にかかってしまい、膝関節に不自然な圧力がかかります。正しいスクワットフォームでは、お尻を後ろに引くようにしてしゃがみ、背筋をまっすぐ保ったまま上体を前傾させることが大切です。膝とつま先の方向を揃え、動作中に膝が内側に入らないように注意しましょう。

また、鏡を使って横からのフォームを確認したり、スマートフォンで自分の動きを撮影することもおすすめです。正面と側面の両方をチェックすることで、膝の向きや体の傾きのクセに気づくことができます。はじめのうちは、椅子を背後に置いてスクワットする「ボックススクワット」を活用すると、正しいヒップヒンジ(股関節主導)を覚えやすくなります。

膝痛の改善には、何よりフォームの見直しが基本です。正しい動きが身につけば、スクワットの効果も上がり、膝の負担も自然と減っていきます。フォームこそ最大の予防策といえるでしょう。

膝をサポートする筋肉を鍛える

膝関節は、単体ではなく周囲の筋肉や靭帯によって安定しています。したがって、膝にかかる負担を軽減するには、膝を支える筋肉群を鍛えることが不可欠です。特に重要なのが、中臀筋、内転筋、ハムストリングスなどのスタビライザーといわれる安定筋です。

中臀筋は骨盤の横にある筋肉で、膝が内側に倒れるニーインを防ぐ役割を担います。内転筋は太ももの内側にあり、膝のブレを制御するのに貢献します。これらが弱っていると、スクワット中に膝が不安定になり、関節への負荷が集中しやすくなります。

具体的なトレーニングとしては、クラムシェルやサイドレッグレイズ、ヒップアブダクションなどがあります。これらの動きは負荷が小さいため、スクワットが難しい人でも無理なく取り組むことができます。また、ボールやタオルを膝に挟んでスクワットを行うのも、内転筋を効果的に刺激できる方法です。

膝の痛みを根本から減らすには、膝だけに頼らない体づくりがカギとなります。安定した土台を築くことが、痛みなく続けられるスクワットへの第一歩です。

膝に優しいスクワット

膝に違和感がある場合でも、すべてのスクワットを諦める必要はありません。実は、やり方を少し変えるだけで、膝への負担を軽減しつつ下半身をしっかり鍛えることができる種目も存在します。

ここでは、フォームや足の位置を工夫することで、膝に優しく、効果的に筋肉を鍛えられる3つのスクワット種目をご紹介します。どれも初心者やリハビリ中の方でも取り組みやすいものばかりなので、自分の体に合った方法を見つけて、安全にトレーニングを続けましょう。

ワイドスクワット

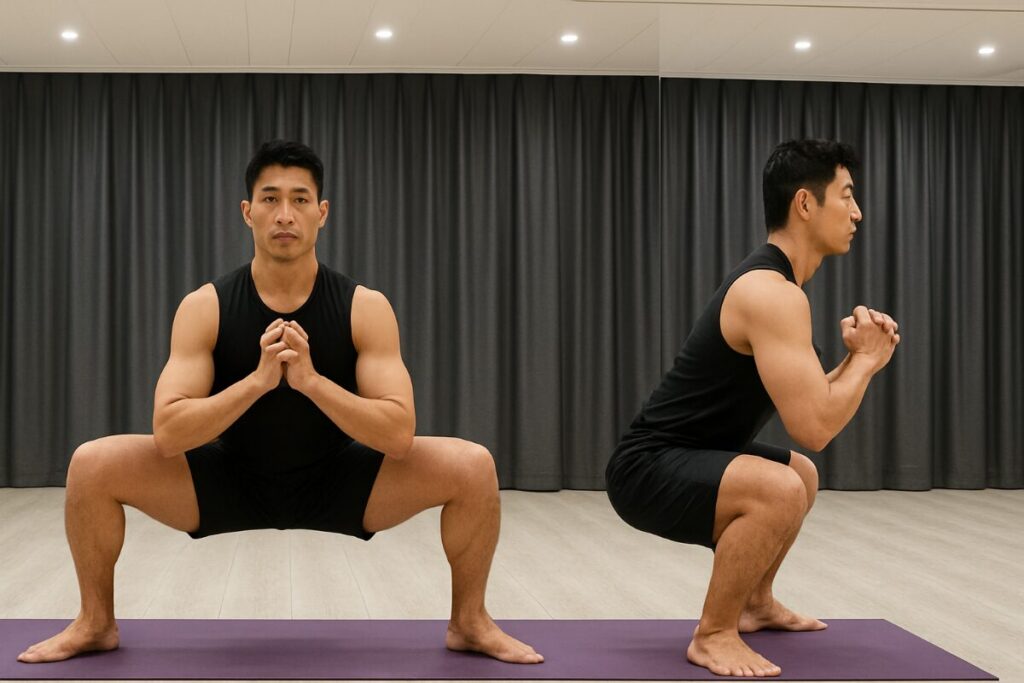

ワイドスクワットは、足を肩幅よりも広く開き、つま先をやや外側に向けて行うスクワットです。膝関節への前後方向の負担が少なく、股関節と内ももである内転筋に効かせやすいため、膝に不安がある方でも比較的安全に行えるトレーニングです。

この種目の特徴は、しゃがむ動作において股関節の外旋(外側に開く動き)を活用することです。これにより、お尻や内ももに刺激が入りやすく、前ももにあたる大腿四頭筋にかかる負荷が軽減され、膝関節を必要以上に使う必要がなくなります。

具体的なフォームとしては、足を肩幅の1.5〜2倍に広げ、つま先を斜め45度外側に向けます。そのまま背筋を伸ばし、お尻をまっすぐ下に落とすようにしてしゃがみます。膝とつま先の向きが同じであることを意識し、膝が内側に入らないよう注意しましょう。

膝を守るうえで大切なのは、可動域を自分の体に合わせることです。痛みが出ない範囲で浅くしゃがみ、徐々に可動域を広げていくと無理なく続けられます。ワイドスクワットは内転筋や中臀筋を強化できるため、膝のブレを防ぐ土台を作ることができます。膝にやさしく、かつ美脚・ヒップアップ効果も期待できる一石二鳥のスクワットです。

スプリットスクワット

スプリットスクワットは、足を前後に開いた状態で行うスクワットの一種で、膝の前方移動を抑えやすく、体幹やバランス力も同時に鍛えられるトレーニングです。膝に過度な負担をかけずに、下半身の筋肉にしっかりと刺激を与えられる点が大きな魅力です。

この動作では、前足のかかとに重心を乗せたまま、腰をまっすぐ下に落とすように動きます。膝がつま先より前に出にくいため、膝関節にかかる圧力を最小限に抑えることができます。また、片脚ずつ動作することで、左右の筋力バランスを整える効果もあります。

フォームのポイントは、足幅を十分にとること。前後に足を大きく開き、背すじをまっすぐに保ちながら、前脚の太ももと床が平行になるくらいまでしゃがみます。膝が内側に入らないよう注意し、足の裏全体で地面を押すイメージで立ち上がると、臀筋やハムストリングスにしっかり刺激が入ります。

また、膝が不安定に感じる場合は、壁に手を添えたり、椅子を使ったりしてバランスを補助しながら行うのもおすすめな方法です。負荷を調整すれば初心者でも取り組みやすく、上級者にはダンベルを加えることで強度を高めることもできます。

椅子を使ったスクワット

椅子を使ったスクワットは、初心者や膝に不安がある方に特におすすめの方法です。座面の高さを目安にすることで、深くしゃがみすぎるリスクを避け、正しいフォームを自然に身につけられるというメリットがあります。

椅子を使ったスクワットのやり方は非常にシンプルです。椅子を背後に置き、足を肩幅に開いてつま先をやや外側に向けた状態で立ちます。背すじを伸ばしながらお尻を後ろに引くようにしてしゃがみ、椅子の座面に軽く触れる程度までゆっくりと腰を落とします。その後、かかとで床を押すようにして元の姿勢に戻ります。

この動作では、深さに制限がかかるため、膝の曲がりすぎや腰の丸まりを防ぐことができます。さらに、お尻から動かす、かかとに重心を乗せるという正しいスクワットの動きが自然と身につき、膝への負担も抑えられます。

また、椅子の高さを変えることで難易度を調整でき、最初は高めの椅子から始め、慣れてきたら徐々に低くしていくことで無理なく深いスクワットにチャレンジできます。椅子を使ったスクワットは、安全性とフォーム矯正の両方を兼ね備えた優秀なトレーニングといえます。

どうしても膝が痛いときの代替トレーニング

膝の痛みが強く、スクワットそのものが難しいときでも、筋力を落とさずに体を動かす方法もあります。特に下半身の筋肉は、体の安定性や代謝の維持に関わるため、完全な運動中止はむしろデメリットとなることも見逃せません。

ここでは、膝への負担を最小限にしながら筋肉をしっかり刺激できる3つの代替トレーニングを紹介します。どれも関節にやさしく、自宅でも手軽にできる種目です。スクワットの代わりとして活用し、回復を待ちながら着実に身体を整えていきましょう。

レッグレイズ

レッグレイズは、仰向けの状態で両脚をまっすぐ伸ばしたまま持ち上げるシンプルなトレーニングです。主に腹筋の下部と腸腰筋(股関節の屈曲筋)を鍛えることができるため、下半身を動かさずに体幹と股関節周辺の筋力を維持するのに役立ちます。

スクワットと比べると膝関節の動きが一切ないため、膝に不安がある方でも安心して実施できる点が最大のメリットです。また、股関節の動きを高めることで、スクワット再開時にフォームの安定にもつながります。

動作方法は、仰向けになり両脚をそろえて伸ばしたまま、息を吐きながら床から約30〜45度の角度までゆっくりと持ち上げ、息を吸いながら同じペースで下ろします。腰が反らないように、背中全体を床につけたまま行うことがポイントです。

また、筋力に自信がない方は、膝を軽く曲げた状態からスタートしても問題ありません。動作の範囲やスピードを自分の体力に合わせて調整できる点も、レッグレイズの魅力のひとつです。レッグレイズを継続することで、体幹の安定性が増し、立ち姿勢や日常動作も改善されます。スクワットに復帰する際の土台づくりとして、ぜひチャレンジしてみてください。

ヒップリフト

ヒップリフトは、膝を曲げて仰向けに寝た状態からお尻を持ち上げるトレーニングです。お尻の筋肉である大殿筋や太もも裏の筋肉であるハムストリングス、体幹の深層筋を中心に鍛えることができ、下半身の基礎力を効果的に高めます。スクワットと同じくお尻と脚の筋肉を使いますが、体重が直接膝にかからないため、膝関節に痛みがある人でも安全に行えるのが最大の利点です。

やり方も簡単で、仰向けに寝て膝を90度に立て、両足を肩幅に開きます。そこからお尻を肩から膝までが一直線になる高さまで上げ、2〜3秒キープしたあと、ゆっくりと元の位置に戻します。このとき、お尻の筋肉をしっかりと意識しながら動作することが重要です。

ヒップリフトは、筋力強化だけでなく、骨盤の安定や姿勢改善にも効果があるトレーニングです。また、骨盤周りの筋肉が整うと、立ち上がる・歩くといった日常動作も安定しやすくなります。強度が物足りない場合は、片脚で行うシングル(ワン)レッグヒップリフトなどにステップアップも可能です。

エアロバイク

エアロバイクは、有酸素運動と筋トレ要素の両方を兼ね備えたトレーニングで、膝にかかる体重負荷を大きく減らしながら下半身を動かせるのが特徴です。特に膝関節に炎症がある時期や運動を再開したばかりの人にはぴったりの運動方法です。

自転車運動は、関節の滑らかな動きを促しながらも、大腿四頭筋やハムストリングスをリズミカルに収縮させることができるため、筋肉の血流を高めて回復を促す効果もあります。膝の曲げ伸ばしはあるものの、地面からの衝撃がないため、スクワットと比べて関節へのストレスはかなり低くなります。

トレーニングの際は、シートの高さを適切に設定することがポイントです。膝が過度に曲がらないように調整し、ペダリング時に膝がつま先よりも前に出ないようにしましょう。初心者や痛みが残る方は、負荷は軽めに、回転数をやや多めに設定して、軽く汗をかく程度を目安に取り組んでください。

エアロバイクは、筋力低下の予防に加え、脂肪燃焼や心肺機能の向上にも効果的です。座って行う運動のため、体重による膝の圧迫を受けにくく、長時間でも比較的安全に続けられます。

スクワットで膝が痛くならないために意識したいこと

スクワットは継続することで確かな効果が得られるトレーニングですが、間違った方法や無理な取り組み方を続けると、膝に痛みが出やすくなります。膝の負担を防ぎ、安全に長く続けるためには、トレーニング前後の準備やケア、負荷管理、そして休養の習慣化が重要です。

ここでは、スクワットで膝を傷めないために押さえておきたい4つのポイントを解説します。

スクワット前にウォームアップとストレッチを行う

スクワット前には、体をしっかりと温めてから行うことが大切です。ウォームアップとストレッチを怠ると、筋肉や関節がこわばったまま動くことになり、膝への負担が増大してしまいます。体を温めることで筋肉の伸縮性が高まり、可動域も広がります。また、関節周辺の血流も促進されるため、膝への衝撃を吸収する能力も向上します。

おすすめのウォームアップは、軽いジョギングやその場での足踏み運動、ジャンピングジャックなどです。5分ほど行えば全身が温まり、筋肉が動きやすくなります。続いて、股関節や太もも周りを中心としたダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)を取り入れましょう。

例えば、レッグスウィング(脚振り)やランジストレッチは、股関節の可動域を高め、スクワット時の膝のねじれやブレを予防します。特に、足首と股関節の柔軟性が低い人は、ここでしっかり時間をかけることが重要です。たった5~10分の準備をするだけで、膝のケガを防げるだけでなく、トレーニング効率も格段に上がるのでぜひ実践してみてください。

スクワット後にケアをする

トレーニングが終わったあとは、クールダウンとして筋肉や関節をケアすることも大切です。運動直後の体は筋肉が疲労し、微細な損傷を受けている状態。そのまま放置すると、筋肉の張りや関節の炎症が翌日以降に出てくることがあります。

ケアの基本は、ストレッチとアイシング(冷却)です。まず、スクワットで使った太ももやお尻、ふくらはぎの筋肉を、ゆっくり伸ばすタイプのストレッチである静的ストレッチで丁寧に伸ばします。呼吸を整えながら、30秒ずつ各部位を伸ばすことで、筋肉の緊張を和らげ、柔軟性の回復を促進します。

次に、膝周辺に軽い炎症や違和感がある場合は、アイスパックや冷却ジェルで5~10分程度冷やすと効果的です。冷却により血管が収縮し、炎症の拡大や腫れを抑えることができます。また、フォームローラーを使った筋膜リリースもおすすめです。太もも前面(大腿四頭筋)や内もも、ハムストリングスをローラーで軽く転がすことで、筋肉のコリをほぐし、回復を早めることができます。

終わったあとのケアを丁寧に行うことで、膝への負担を翌日に持ち越さず、継続可能なトレーニング習慣が身につきます。

週ごとの負荷の調整する

スクワットは筋力がつくにつれて負荷を高めていく必要がありますが、急激な負荷の増加は膝へのリスクを高める原因になります。特にフォームが安定していないうちは、重量や回数の増加に慎重になるべきです。

トレーニングの原則のひとつに漸進性(ぜんしんせい)があります。これは、少しずつ段階的に負荷を増やすことで、体に無理なく適応させるという考え方です。目安として、前週の合計負荷(重量×回数)の10%以内で調整していくと、安全に強度を高められます。

また、1週間の中でスクワットの頻度が多すぎると、膝関節の回復が追いつかず、疲労や炎症の原因になります。週2~3回を基本に、筋肉痛や疲労感を感じたら中1~2日空けるのが理想的です。部位ごとに日を分けて他の部位を鍛える分割法もおすすめです。

回数やセット数に関しても、最初は10回×2~3セット程度から始め、慣れてきたら徐々に回数や負荷を増やしましょう。特に体重を使った自重トレーニングでも、可動域を広げることで強度は自然に上がっていきます。無理のないペースで強度を調整していくことで、膝への蓄積ダメージを避けつつ、着実な成果を出せるようになります。

休息をとる

筋肉はトレーニング中に成長するのではなく、休息中に回復や強化がされるという原則があります。スクワットで効果を高めたいのであれば、しっかりと休むことも戦略のひとつです。特に膝を使うトレーニングを頻繁に行っていると、筋肉だけでなく関節や靭帯にも疲労が蓄積します。この蓄積が痛みとなって現れ、最終的には使いすぎによるケガへとつながります。

休息を確保することで、筋繊維が再構築されて太く強くなり、次のトレーニングでより高いパフォーマンスが発揮できるようになります。また、関節や腱の回復にも時間が必要で、連日の過負荷トレーニングは避けるべきです。週に2~3回スクワットを行う場合は、必ず休養日を設け、同じ部位に連続して負荷をかけないようにすることが大切です。

運動しない日でも軽いストレッチや散歩などを取り入れ、完全に動きを止めないアクティブレスト(積極的休養)を実践すると、回復力が高まります。また、睡眠も回復において非常に重要で、7時間以上の質の良い睡眠を確保することで、成長ホルモンの分泌が促進され、筋肉や関節の修復が進みます。しっかりとした休息は、トレーニングを継続するため、膝を守りながら理想の体づくりを行うためにもとても重要です。

Q&A

- スクワット中に膝がポキポキ音を立てるのは問題ありますか?

-

ポキポキ音が鳴る場合でも、痛みや腫れが伴っていなければ、関節内の気泡がはじける生理現象の可能性が高く、基本的に問題ありません。ただし、引っかかる感じや違和感がある場合は、関節の摩擦や軟骨の損傷が関係していることもあるため、整形外科を受診することをおすすめします。

- サポーターをつければ膝の痛みを防げますか?

-

膝サポーターは一時的に関節の安定性を高めてくれるため、軽い不安定感がある場合には有効です。ただし、サポーターに頼りすぎると筋力低下を招く可能性もあります。根本的な予防や改善には、正しいフォーム習得と周囲の筋力強化が欠かせません。

- 膝に負担をかけにくいスクワットの深さはどれくらいですか?

-

初心者や膝に不安がある人は、太ももが床と平行になる程度のハーフスクワットから始めましょう。慣れてくれば、パラレルやディープスクワットにも挑戦できますが、膝に痛みが出る場合は深さを浅めに調整し、可動域を徐々に広げていくことが大切です。

- 膝が痛くてもスクワットを続けるべきですか?

-

鋭い痛みや腫れ、熱感がある場合はトレーニングを中止し、適切な休息と処置をとる必要があります。痛みが軽度であれば、フォーム修正や負荷調整、代替トレーニングへの切り替えを行いながら、安全に続ける工夫をするのが理想です。

- 年齢が高くてもスクワットは効果的ですか?

-

効果的です。むしろ高齢になるほど、下半身の筋力維持は重要になります。スクワットは骨密度の低下や転倒予防にも効果があるため、負荷を軽くして椅子スクワットやワイドスクワットなどから始めることで、無理なく続けられます。

スクワットを無理なく続けよう

スクワットは全身の筋力アップや脂肪燃焼に非常に効果的なトレーニングですが、膝に痛みがあると不安になってしまうものです。しかし、痛みの原因を理解し、フォームの見直しや筋力バランスの調整、適切な負荷管理を行うことで、多くの場合は無理なくスクワットを継続することができます。

また、膝に優しいバリエーションや代替運動を取り入れることで、トレーニング効果を維持しながら安全に体を鍛えることも可能です。焦らず自分の体に合った方法でコツコツとスクワットを継続し、ケガを防ぎながら理想の身体を目指してください。